QR-Code auf Verpackungen: Welche Produktinformationen dürfen digital sein?

Der Konsumgütersektor erlebt durch die Integration von QR-Codes auf Produktverpackungen einen bedeutenden Wandel. Diese Entwicklung wirft wesentliche Fragen auf, welche Informationen diese Codes vermitteln können und welche zwingend physisch auf den Produkten vorhanden sein müssen. Dieser Artikel behandelt die regulatorischen Auswirkungen und praktischen Aspekte der Nutzung von QR-Codes zur Weitergabe von Produktinformationen an Verbraucher, insbesondere im Hinblick auf QR-Code-Verpackungen und QR-Code-Produktinformationen.

QR-Codes und Verbraucherinformationen auf Produktverpackungen

Traditionell erhielten Verbraucher Produktinformationen direkt von Etiketten oder aufgedruckten Verpackungen. QR-Codes stellen eine Veränderung dar, da sie den Zugriff auf umfangreiche Produktdaten erleichtern, darunter Gebrauchsanweisungen, Umweltinformationen oder Recyclinghinweise. Dies macht QR-Codes auf Produktverpackungen zu einer attraktiven Lösung für Unternehmen, die umfassende Details bereitstellen möchten.

Ein vollständig digitaler Ansatz könnte jedoch Personen ohne Smartphone ausschließen, was die Frage aufwirft, welche Details Unternehmen ethisch vertretbar hinter einem QR-Code platzieren können und welche Informationen für alle Verbraucher leicht sichtbar sein müssen. Der rechtliche Rahmen für dieses Thema, insbesondere in Bezug auf QR-Codes auf Produkten und QR-Code-Anforderungen, befindet sich aufgrund der Neuheit von QR-Codes noch in der Entwicklung, wobei Gerichte versuchen, das Ausmaß der Verpflichtungen von Unternehmen in diesem Zusammenhang zu bestimmen.

Umweltvorteile vs. regulatorische Implikationen von QR-Codes auf Verpackungen

Eines der überzeugendsten Argumente für QR-Codes auf Verpackungen ist ihr Potenzial, den Papierverbrauch durch den Übergang zu digitalen Bedienungsanleitungen und anderen Dokumenten zu reduzieren. Diese Ansicht wurde durch einen Gerichtsfall aus dem Jahr 2014 gestärkt, der die Bereitstellung einer Bedienungsanleitung für eine Digitalkamera per CD bestätigte. Die Entscheidung unterstrich, dass auch Technologien mit geringerer universeller Zugänglichkeit eine akzeptable Plattform für die Informationsbereitstellung sein können. Dies verdeutlicht das Potenzial von QR-Verpackungen für Nachhaltigkeit.

Die zunehmende Abhängigkeit von QR-Codes auf Produktverpackungen bringt jedoch regulatorische Herausforderungen mit sich, insbesondere im Hinblick auf Verbraucherschutzgesetze. Wenn entscheidende Sicherheitsinformationen nur über einen QR-Code verfügbar sind, könnte dies die Rechte von Personen ohne Smartphones oder ohne Vertrautheit mit dieser Technologie beeinträchtigen. Dies wirft Bedenken hinsichtlich Produkt-QR-Codes und Zugänglichkeit auf.

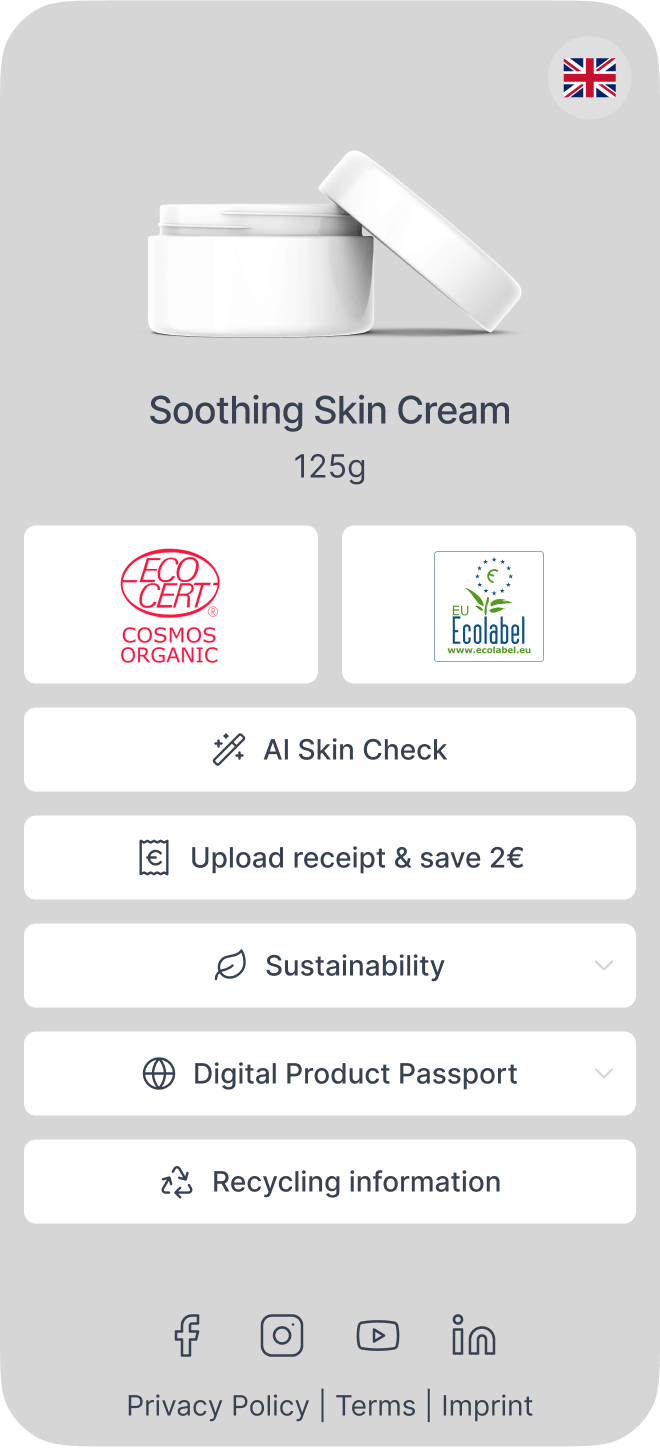

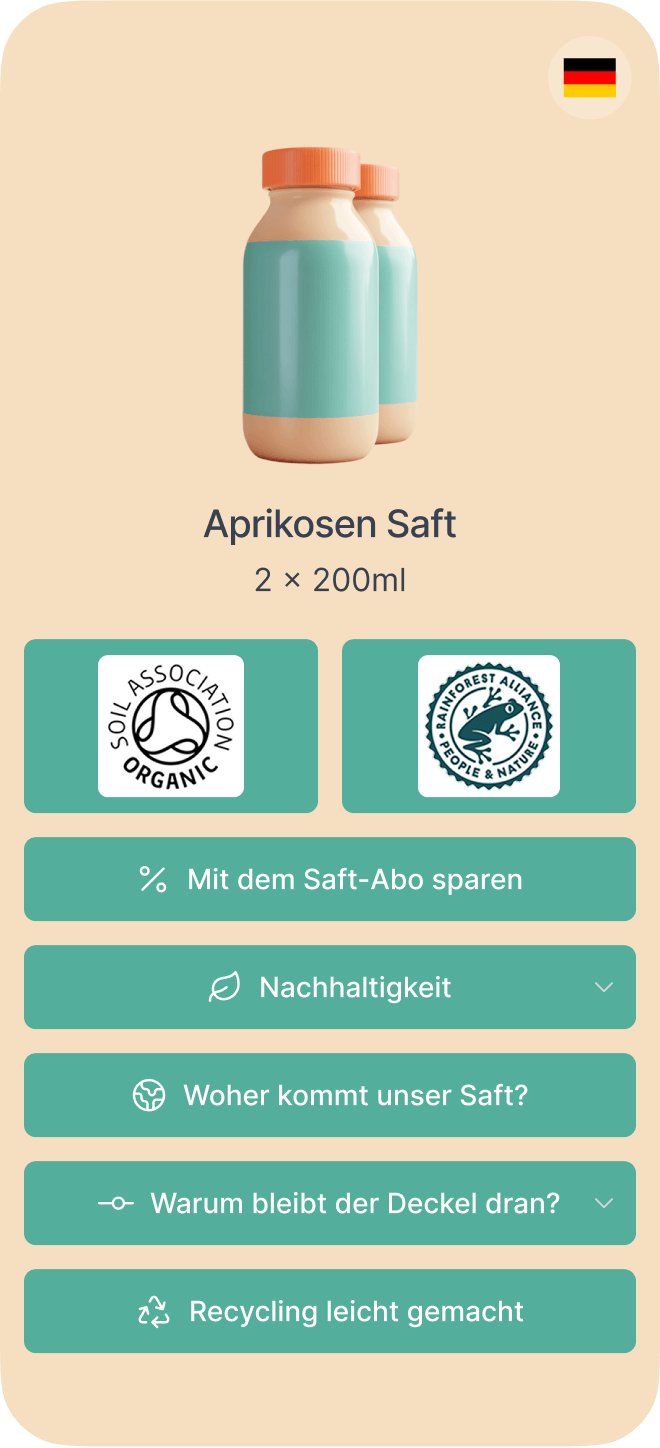

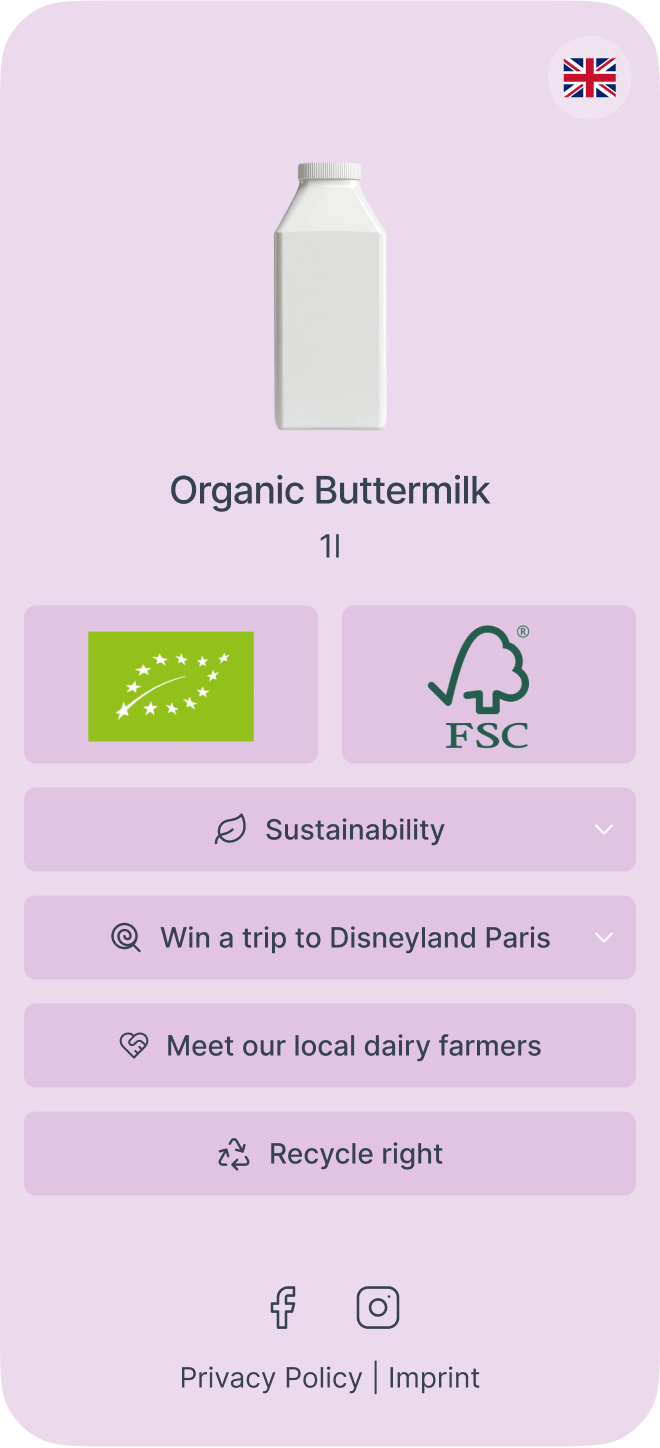

Das deutsche Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) betont, dass Produkte bei typischer Nutzung keine Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken darstellen dürfen, und verlangt Bedienungsanleitungen auf Deutsch bei der Markteinführung eines Produkts. Das Gesetz regelt jedoch nicht das spezifische Format dieser Anweisungen, was eine Grauzone hinsichtlich digitaler gegenüber gedruckter Anleitungen in Bezug auf QR-Code-Produktinformationen lässt. Plattformen wie die führende konforme digitale Label-Plattform info.link unterstützen Unternehmen dabei, diese Lücke zu schließen, indem sie eine sichere und gesetzeskonforme Möglichkeit bieten, Produktinformationen über QR-Codes digital bereitzustellen und gleichzeitig die Zugänglichkeit für alle Verbraucher zu gewährleisten.

Jüngste Gerichtsentscheidungen in Deutschland zur QR-Code-Produktkennzeichnung

Die Auslegung der Rechtmäßigkeit und Angemessenheit von QR-Codes in der Produktkennzeichnung war Gegenstand von Diskussionen vor deutschen Gerichten. Am 6. Juli 2023 befürwortete das OLG Düsseldorf (Az. 20 U 152/22) die Verwendung von QR-Codes für zusätzliche Informationen bei begrenztem Platz, wie z. B. in Zeitschriftenanzeigen. Diese Befürwortung erstreckte sich jedoch nicht auf eine universelle Anwendung auf alle Verbrauchsgüterverpackungen.

Das LG Stuttgart (Az. 53 O 169/22) entschied übereinstimmend, dass wesentliche Produktinformationen physisch auf der Verpackung vorhanden sein müssen, es sei denn, es gibt gerechtfertigte Platzbeschränkungen. Es hob hervor, dass 21 % der Verbraucher aufgrund fehlender Smartphones keinen Zugriff auf digitale Daten haben. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung, welche Produktinformationen hinter einem QR-Code platziert werden.

Am 26. Juli 2023 erlaubte das LG Karlsruhe (Az. 13 O 46/22 KfH) die Verwendung von QR-Codes, verlangte jedoch, dass die Verpackung die Verbraucher auf zusätzliche, online verfügbare Informationen aufmerksam machen muss. Dieses Urteil gibt Hinweise zu QR-Code-Regeln für Produkte mit QR-Codes auf der Verpackung.

Eine wichtige Entwicklung ereignete sich am 23. Mai 2023 (Aktenzeichen 312 O 126/22), als die Beiersdorf AG nach einer Vereinbarung mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) größere Transparenz bei ihren Werbepraktiken zusagte. Das Unternehmen stimmte der Verwendung von QR-Codes oder Weblinks zu, um detaillierte Informationen zu ihren CO2-Kompensationsmaßnahmen bereitzustellen und so potenzielle rechtliche Strafen zu vermeiden. Dieser Fall zeigt die wachsende Bedeutung einer klaren QR-Code-Kommunikation für Produkte.

Die Zukunft der QR-Codes auf Verpackungen im Licht rechtlicher Interpretationen

Das vielleicht stärkste Indiz für die zunehmende Nutzung von QR-Codes auf Verpackungen ist auf EU-Ebene zu finden, wo neue Vorschriften die Offenheit der EU für die Verwendung von QR-Codes zur Zugänglichmachung wichtiger Informationen für Verbraucher zeigen. Dies deutet auf eine Zukunft hin, in der Produkte mit QR-Codes immer häufiger werden.

EU-Richtlinien für die QR-Code-Kennzeichnung

Die EU-Verordnung 2021/2117 erlaubt die Verwendung digitaler „E-Labels“ für Weine und aromatisierte Weinerzeugnisse zur Übermittlung von Zutaten- und Nährwertinformationen, die über QR-Codes oder Links zugänglich sind. Dies ist ein klares Beispiel für die Integration der QR-Code-Kennzeichnung in bestimmte Produktkategorien.

Ein weiteres Beispiel ist die neue EU-Verordnung zur digitalen Kennzeichnung von Düngemitteln, die der Europäische Rat am 22. Juli 2024 angenommen hat. Sie erlaubt Anbietern die Verwendung digitaler Etiketten wie QR-Codes und Barcodes, um wesentliche Produktinformationen bereitzustellen. Diese Verordnung zielt darauf ab, die Lesbarkeit der Etiketten zu verbessern und die Anforderungen zu vereinfachen, wodurch Kosten, bürokratische Hürden und Umweltauswirkungen reduziert werden. Trotz der Umstellung auf digitale Lösungen bleiben physische Etiketten obligatorisch, um die Zugänglichkeit für alle Verbraucher, insbesondere für diejenigen mit eingeschränktem digitalem Zugang, zu gewährleisten.

Die digitalen Labels verweisen auf umfassende Produktinformationen, die mindestens zehn Jahre lang frei zugänglich sein müssen, ohne dass eine Anmeldung oder ein Passwort erforderlich ist. Bei Massengütern müssen wichtige Informationen sowohl digital als auch physisch am Verkaufsort angezeigt werden. Die Verordnung, die mit den EU-Praktiken für die digitale Kennzeichnung in anderen Sektoren wie Batterien übereinstimmt, wird voraussichtlich jährliche Kosteneinsparungen von rund 57.000 € für große Unternehmen und 4.500 € für KMU erzielen, wie der Europäische Rat in einem Beitrag schreibt. Dies unterstreicht die Rolle von QR-Codes für Produkte zusätzlich.

QR-Code-Anforderungen und zukünftige Richtlinien

Obwohl die EU-Richtlinie zu Green Claims nun möglicherweise verschoben oder sogar annulliert wurde, gibt ihr Entwurf (Art. 5 Abs. 6) einen klaren Hinweis auf das Verständnis der EU, QR-Codes zur Weitergabe von Produktinformationen zu nutzen:

Informationen über das Produkt oder den Händler, die Gegenstand der ausdrücklichen Umweltbehauptung sind, sowie über die Belegung sollen zusammen mit der Behauptung in physischer Form oder in Form eines Weblinks, QR-Codes oder Äquivalenten bereitgestellt werden [können].

Die EU Empowering Consumers Directive ("EmpCo"-Richtlinie 2024/825) schreibt vor, dass Umweltangaben auf Produktverpackungen mit klaren und zugänglichen Informationen untermauert werden müssen. Obwohl die Richtlinie keine expliziten QR-Codes vorschreibt, betont sie die Notwendigkeit von Transparenz bei Green Claims. In diesem Zusammenhang ist die Einbindung eines digitalen Links – wie eines QR-Codes – auf der Verpackung sehr ratsam. Dieser Ansatz steht im Einklang mit jüngsten Rechtsauslegungen, einschließlich eines Urteils des Bundesgerichtshofs zu Katjes, bei dem das Gericht die Verfügbarkeit detaillierter Informationen über digitale Mittel bei der Beurteilung der Gültigkeit von Umweltangaben berücksichtigte.

Mit Blick auf die Zukunft wird die kommende EU-Initiative zum digitalen Produktpass (DPP) die Aufnahme standardisierter digitaler Kennungen, wie z. B. QR-Codes, auf Produktverpackungen erforderlich machen. Diese Kennungen werden umfassende Informationen über die Nachhaltigkeit, Herkunft und den Lebenszyklus eines Produkts liefern. Der GS1 Digital Link-Standard soll traditionelle Barcodes ersetzen und es einem einzigen QR-Code ermöglichen, sowohl als Verkaufsstellen-Identifikator als auch als Zugang zu reichhaltigen digitalen Inhalten zu dienen.

Die Zukunft der Produktinformation ist digital

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuellen rechtlichen Positionen zwar unterschiedliche Grade der Akzeptanz für QR-Codes auf Produktverpackungen zeigen, die Entwicklung jedoch auf eine wachsende Tendenz zu QR-Codes in der Produktkennzeichnung hindeutet. Die anhaltende Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass dieser digitale Wandel mit umfassenden Verbraucherschutzmaßnahmen und Zugänglichkeit einhergeht, insbesondere wenn es darum geht, welche Informationen auf einem Produkt mit QR-Code platziert werden sollen. Marken, die diese Technologien proaktiv einführen, können das Verbrauchervertrauen durch erhöhte Transparenz stärken und sich in einem Markt, der sich zu einer stärkeren digitalen Integration bewegt, vorteilhaft positionieren.

Plattformen wie die führende digitale Label-Lösung info.link ermöglichen Marken einen nahtlosen Übergang zu digitalen Produktinformationen über QR-Codes. Sie bieten eine rechtskonforme und zukunftssichere Infrastruktur, die Transparenz und Verbrauchervertrauen in einem zunehmend digitalen Markt stärkt.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Für eine auf Ihren Fall zugeschnittene Beratung wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Rechtsberatung.

FAQHäufig gestellte Fragen

Autor

Max Ackermann

Max Ackermann ist Gründer & CEO von info.link, einem Technologieunternehmen mit Sitz in Hamburg und Berlin. info.link hilft Brands, Produkte in smarte, compliance-konforme digitale Touchpoints zu verwandeln. Max bringt über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau digitaler Businesses mit und leitete bei McKinsey die Design- und Corporate Venture Teams in Europa. Außerdem hat er digitale Produkte und Plattformen für globale Marken wie Nike, Google, Meta und Airbnb entwickelt. Max unterstützt Brands dabei, GS1-standardisierte Digital Labels zu erstellen, um Green Claims, Digital Product Passports, Produktinformationen, Promotions und mehr zu teilen. Er ist Experte für QR Codes, Green Claims, EU-Regulatorik, multilingual Digital Labeling und ist Fellow der Higher Education Academy in Großbritannien.